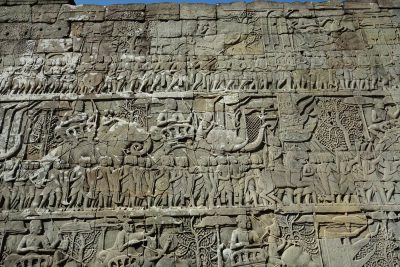

ここもアンコールトムと同じ時代のものなので、似たような感じです。

乳海攪拌でナーガを引っ張る姿。これもアンコールトムの南大門前と同じですね。胴体がちゃんと繋がってますが、鉄筋でがっちり修復されてます。

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 27′ 42.286572052402″ N 103° 52′ 4.3991040124659″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 27′ 42.624″ N 103° 52′ 12.9″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 27′ 42.702191987906″ N 103° 52′ 17.35150812065″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 27′ 42.649560117302″ N 103° 52′ 18.49331997328″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 27′ 42.551424050633″ N 103° 52′ 22.724795998947″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 27′ 43.471800433839″ N 103° 52′ 21.6705″ E

- Google Mapで写真の場所へ→ 13° 27′ 43.465212021408″ N 103° 52′ 20.599212034384″ E