今日は御堂筋ランウェイと言う御堂筋の本町から心斎橋の間を会場にしたイベントの日で、ダウンタウン登場ってことで山王美術館から長堀鶴見緑地線で心斎橋に向かいました。

ダウンタウン登場が15時20分頃で心斎橋にはその直前に着いたんだけど、4年前と比べてもっと人が増えておりというか4年前の時点で既に似たような状況だったのを忘れてて、御堂筋の会場エリアに入れる道路は完全にバリケードで守られてて会場エリアには近づけず。どっかに入れる場所はないかと西側から一周してしまいました。途中、ダウンタウンや今田耕司の声だけはちょっと聞こえましたが結局ダウンタウンは見れず。

で、会場エリアに行くのは諦めてダイソーで物色したりしてたんだけど、このブログに書いた程度では大した影響ないので書いときますが、一周する最後の方で御堂筋に行けそうな道があったんで入ってみるとほんとにたどり着けたので、様子だけは確認して御堂筋ランウェイのイベント自体は終わりかけだったので一旦撤退。

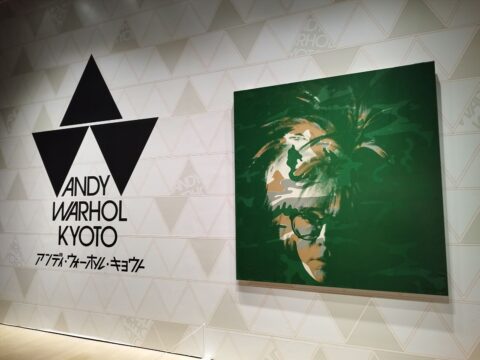

さらにセリアで物色したりしてから四ツ橋のリキテンシュタインの作品見てきました。 ロイ・リキテンシュタイン OSAKA VICKI

ロイ・リキテンシュタイン OSAKA VICKI

説明はインスタの方にちょっと書きましたが、丁寧に書くとめんどくさいんで

GoogleMapの口コミを見てくれればよろしいかと。

この時点で16時半頃で、オリックスの優勝パレードが17時頃からってことでせっかくなので見届けることにしました。

結局御堂筋へ入る規制がずっと続いているようで、せっかく来たのに見れそうにない人だらけ。御堂筋ランウェイはともかく、パレードにはエリアが短すぎだったんでしょうな。

性格上、パレードのためだけに来たのに御堂筋に入れずうろうろしているオリックスのユニに身を包んだ家族連れとかを見かけてしまうと我慢できませんで、御堂筋に入れる唯一の道を声を掛けて教えてあげたりしました。かなりの人数を救ってあげたかと。全員救うのは無理なので単なる自己満足だけど。路地自体が狭い路地なのと、御堂筋から出て行くのはどの道からでも出て行けたので自然と一方通行になってたと思うし、御堂筋に出るところで詰まる感じはギリギリなかったので危険な状態にはなりにくかったと思いますが、今後は対策されるかも。

ってことでパレードを見届けました。 オリックスの優勝パレード

オリックスの優勝パレード

インスタに書きましたけど、バファローズと言う名前のチームでは初の日本一です。日生球場の近くに住んでいながら日生球場に行ったのは1回、京セラドームで試合を見たこともない私ですが、感慨深かったです。

途中の買い物では収穫がなかったので帰りは谷九で降りて物色したんだけどやっぱりダメでした。

最初の山王美術館へも電車賃が多少安い大阪城公園駅から行ったりしてたこともあり、結局この日は11km近く歩いてました。